El Año jubilar de 1550 y la Compañía de Jesús

Wenceslao Soto Artuñedo, SJ

Archivum Romanum Societatis Iesu, ARSI

El año jubilar 2025 comenzó con el ritual de la apertura de la puerta santa por el papa Francisco el 24 de diciembre de 2024, y su celebración se extiende hasta la Epifanía siguiente, el 6 de enero de 2026. [Ilustración 01] A propósito de este evento, en la primera parte de este trabajo, apuntamos el origen y desarrollo histórico de los jubileos.

Después, miramos hacia atrás, a otro año jubilar, el de 1550, seis años antes de la muerte de Ignacio de Loyola.[1] Fue el único que vivió el inspirador de la Compañía de Jesús, pues el anterior jubileo, el de 1525, llegó después de que Ignacio pasara por Roma como peregrino camino de Tierra Santa en 1523.[2] Con motivo del jubileo de 1550 tuvieron lugar eventos importantes para la Compañía de Jesús. El primero es que Francisco de Borja peregrinó a Roma, donde quiso hacer pública su condición de jesuita, y, además, puso en marcha la construcción de la iglesia del Gesù e impulsó la creación del Colegio Romano. También los profesos jesuitas fueron convocados a Roma por Ignacio de Loyola durante el año jubilar para una primera revisión de las Constituciones, encuentro que aprovechó para presentar su dimisión como superior general, que fue rechazada. Más importante fue la segunda aprobación pontificia de la Compañía, aunque no tiene relación directa con el jubileo; solo que ocurrió ese mismo año. Con este artículo queremos recordar, desde el punto de vista histórico, aquel año de 1550 y los importantes acontecimientos de aquel año para la Compañía de Jesús, más que aportar nuevos datos o profundizar en una “espiritualidad jubilar” específica de San Ignacio. Además de la bibliografía específica citada, estos contenidos se pueden encontrar parcialmente en las publicaciones con la Historia de la Compañía de Jesús.[3]

La palabra jubileo deriva del hebreo yôbel, en referencia al carnero que conduce el rebaño, y, en concreto, a su cuerno, cuyo sonido anunciaba el comienzo de un año de gracia en el antiguo Israel y la felicidad que suponía. Por algo fue traducido al latín como jubilaeus, de donde viene júbilo. Este acontecimiento se celebraba cada 50 años, después de siete veces siete años, en recuerdo de los siete días de la creación. Durante ese año se dejaba la tierra en barbecho, para que las cosechas posteriores fueran más productivas; se devolvían a sus propietarios las tierras apropiadas por los ricos; y se concedía la liberación a los hebreos que se habían convertido en esclavos por deudas (Lv 25, 1-14). Era también un modo para reducir las diferencias entre ricos y pobres, si bien, no está asegurado el puntual cumplimiento a lo largo de la historia del pueblo de Israel.

La Iglesia católica se inspiró en el jubileo judío, pero le dio un sentido espiritual, entendiendo la liberación, no respecto de la esclavitud, sino del pecado. Según la doctrina tradicional católica, el pecado mortal produce una culpa y una pena temporal. El arrepentimiento y la confesión sacramental perdonan la culpa, evitando así la condenación eterna, pero permanece la pena temporal que puede ser purgada o purificada en esta vida con penitencias, limosnas, ayunos, y otras prácticas ascéticas como la peregrinación penitencial. También puede saldarse tras la muerte, con una permanencia en el purgatorio, cuya duración se pueden reducir por el indulto concedido por la Iglesia con las indulgencias, ya sean parciales o plenas. Para ello se aplica el tesoro de la Iglesia, la comunión de los santos, conformado con los méritos de Cristo, la Virgen y de todos los santos, del que la Iglesia es administradora. Así, peregrinando a determinados lugares, en determinadas circunstancias, por ejemplo, en la dedicación de una iglesia o en su aniversario, se consigue una disminución de la pena temporal del pecado o su total remisión.[4]

Aunque la práctica de las indulgencias arranca de los primeros siglos del cristianismo, siempre como perdón parcial y colectivo, del que, incluso se podían beneficiar las almas del purgatorio. Se generalizó a partir del siglo XI, cuando el papa Alejandro II, en 1063, concedió indulgencia plenaria a los soldados que participaran en la campaña para recuperar Barbastro (Huesca, España) del poder de los musulmanes, transformando la Reconquista española en una “cruzada”.[5] Después, Urbano II concedió la indulgencia plena en 1095, en el concilio de Clermont, con ocasión de la primera cruzada, y se continuó aplicando, incluso, en las cruzadas contra los herejes albigenses. Para ello, se contemplaba la peregrinación armada como una peregrinación penitencial.

El IV concilio de Letrán de 1214, convocado por Inocencio III, que publicó unas indulgencias para los cruzados, denunció las indulgencias indiscretas otorgadas por ciertos prelados, recomendando moderación en su concesión. Por ello, redujo la libertad de los obispos para dispensarlas y aumentó la del papa. Solo en Roma, durante las procesiones cuaresmales conocidas como stazioni liturgiche se podía ganar una indulgencia de un año y cuarenta días, visitando, estando confesados y comulgados, las cinco iglesias patriarcales: la catedral San Juan de Letrán, San Pedro, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor y San Lorenzo Extramuros. Con ello estableció un hito, el nexo doctrinal entre las indulgencias y el papado.

En 1216, Honorio III, a petición de san Francisco de Asís, instituyó el Perdono de la Porziuncola, estipulando que todo aquel que visitara Santa Maria degli Angeli (la Porciúncula) en Asís (Perugia, Italia), desde la víspera del 1 de agosto hasta la del 2 de agosto (aniversario de la consagración de la iglesia) recibiría indulgencia plenaria. Nicolás IV, falto de dinero para la reconstrucción de San Pedro, ofreció en 1289 la posibilidad de obtener siete años y siete cuarentenas de indulgencia en numerosos días del año. Posteriormente, el concilio de Trento decidió la abolición de las colectas abusivas.[6]

Estos jubileos, en el contexto de la espiritualidad y teología medievales, experimentaron un gran éxito, pero su práctica, no estuvo exenta de abusos como la venta de indulgencias papales. No obstante, este comercio no parece haber sido nunca, una fuente ordinaria de ingresos de importancia, ni en Inglaterra ni en Alemania, antes del inicio de la Reforma. Otra cosa es que pudieran venderse con profusión indulgencias en momentos concretos y por motivos específicos, con ocasión, por ejemplo, de algún jubileo o para la construcción de la basílica de San Pedro[7]. Por otro lado, su teología, además de su práctica, fueron fuertemente contestadas por los reformadores, especialmente Lutero por lo que suponen un escollo para las relaciones ecuménicas.

Actualmente, dado el desarrollo de nuevas comprensiones teológicas del sentido del purgatorio en el misterio de la salvación, puede resultar más o menos difícil para algunos integrar en esa comprensión la práctica de las indulgencias. Por otro lado, la Iglesia ha suavizado algunas de las condiciones para ganar el jubileo: no es necesario llegar a Roma, puesto que se puede obtener en otras ciudades; tampoco es imprescindible la visita a lugares sagrados, pues puede sustituirse por un acto de caridad. En cualquier caso, sería interesante preguntarse cuántos de los peregrinos que atraviesan la puerta santa conocen y asumen esta teología. Además, es una realidad que entre las masas de personas que recorren el itinerario jubilar, se encuentra perfiles muy distintos, desde los turistas a los peregrinos, pasando por los híbridos “turi-grinos”.

Más allá del sentido canónico[8], actualmente, se da más relieve al jubileo como una ocasión para la conversión y la reconciliación; durante el jubileo, se ofrece a los fieles un camino extraordinario hacia la plena realización como seres humanos (la salvación). Es una especie de reseteo ritual del propio “disco duro” personal, que supone también una especie de reparación emocional.

El precursor inmediato del primer año jubilar es la Perdonanza Celestiniana, instituida por el eremita obligado a ser papa, Celestino V, elegido por unanimidad el 5 de julio de 1294. Ese mismo año emitió la Bolla del perdono o de la Perdonanza, por la que concedía la indulgencia plenaria a cualquier persona, confesada y comulgada, que entrara, desde la víspera del 28 de agosto hasta la del 29 de agosto, aniversario de su coronación, en la basílica de Santa Maria di Collemaggio en L’Aquila, donde había sido coronado papa.[9]

Poco después, Celestino renunció al pontificado el 3 de diciembre de 1294, y, aunque quiso volver a su vida eremítica, murió el 19 de mayo de 1296 en el castillo de Fumone (provincia de Frosinone) recluido por orden de su sucesor el papa Bonifacio VIII, para quien la coexistencia de un papa emérito suponía una amenaza. Bonifacio había sido elegido en el cónclave de Castel Nuovo (Nápoles) el 24 de diciembre de 1294, y anunció su elección una vez que trasladó la curia a Roma, el 25 de enero de 1295. Lo primero que hizo fue anular todas las decisiones de su predecesor y posteriormente instituyó el primer año jubilar con la bula Antiquorum habet fida relatio, promulgada el 22 de febrero (fiesta de la cátedra de San Pedro) de 1300, que en aquella época todavía se computaba dentro del año 1299, pues, según la práctica romana para contar los años denominada ab incarnatione [Domini], el año nuevo se iniciaba el 25 de marzo, y no el 1 de enero.[10] [Ilustración 02]

Por esta bula establecía el Año Centésimo, sin llamarlo jubileo, para no relacionarlo con la fiesta judía, que comenzaba con indulgencias retroactivas desde el 24 de diciembre (fecha de su elección) de 1299 y concluiría el 25 de diciembre de 1300, debiendo repetirse en el futuro cada cien años. Se concedía indulgencia plenaria a todos aquellos que, durante aquel año, arrepentidos, se confesasen, y recorrieran, con una peregrinación similar a la penitencial, las basílicas de San Pedro y San Pablo extramuros; treinta veces, si eran romanos, y quince, si eran extranjeros. Aunque no existía claramente aún el concepto de siglo en el calendario cristiano, un año con doble cero tenía un sentido mítico. Por un lado, remitía a la máxima vida esperable entonces para una persona, de cien años, y este cierre de etapa se relacionaba con el inicio de otra fase que abrió la puerta de la reconciliación, el nacimiento de Cristo trece siglos antes.

Pero a continuación, en la misma fecha, el mismo papa, por la bula Nuper per alias, imponía restricciones a la consecución de las indulgencias del recién proclamado jubileo para algunos fieles, especialmente, sus enemigos. No podían ganar el jubileo quienes ejercían comercio con los sarracenos o les comprasen artículos prohibidos, ni tampoco Federico II rey de Sicilia, los sicilianos, la excomulgada familia Colonna, y todos los que los acogieran. Y, en general, todos los enemigos presentes y futuros, que combatieran abiertamente a la Iglesia, y cualquier persona que, a sabiendas, ayudase, aconsejase y protegiera, abierta o encubiertamente, a los anteriormente mencionados o a cualquiera de ellos.[11]

Bonifacio VIII tomando el modelo de la concesión de indulgencia plena a los cruzados, iniciaba una fase nueva: el tiempo para conseguirla no era de un día, sino de un año, y se trataba de una indulgencia plenaria, y de modo recurrente cada siglo, incluso podría ser aplicable a los muertos. La motivación inmediata fue la sensibilidad creada en el pueblo, por cierta psicosis de fin de los tiempos relacionada con diversos cálculos y profecías para el comienzo del año 1300, que motivó el desplazamiento masivo a Roma en busca del perdón.

Probablemente sus motivaciones no eran solo pastorales y espirituales, sino que también pretendió afianzar la centralidad y el poder de Roma y del papado en el contexto de sus luchas con los Colonna, con el rey Jaime II de Aragón por su hegemonía en Sicilia y, especialmente con el rey de Francia Felipe IV el Hermoso en la última etapa de la plenitudo potestatis pontificia. Al mismo tiempo, la llegada multitudinaria de peregrinos suponía una importante afluencia de dinero a las arcas pontificias y a la ciudad de Roma, por las donaciones de los peregrinos (30.000 florines de oro en San Pedro y 20.000 en San Pablo) y los gastos de su estancia. La peregrinación a Roma desarrolló las vías romeas que usaron los peregrinos y puso en marcha las primeras normas de seguridad vial para facilitar el tránsito ordenado de personas y carruajes por la ciudad.[12]

Hay que tener en cuenta que con la caida de San Juan de Acre, en 1291, se acabó la presencia cristiana en Tierra Santa, y los peregrinos ya no podía ir a Jerusalèn, lo que fue ocasión para que Roma ganara aún más importancia como meta de las peregrinaciones.

El siguiente jubileo no se celebró en 1400 como había prescrito Bonifacio VIII, sino en 1350, pues Clemente VI, para igualar el intervalo con el del jubileo judío, decidió acortar la cadencia a 50 años y añadió la peregrinación a la basílica de San Juan de Letrán. Más tarde el intervalo fue rebajado por Urbano VI a 33 años, periodo de la vida terrena de Jesús, al promulgarlo para el año 1390, que fue celebrado por su sucesor, Bonifacio IX. En este jubileo se agregó Santa María la Mayor al itinerario de los peregrinos.

Nuevamente se cambió la periodicidad a 25 años por Pablo II para el jubileo de 1475, confirmado y clausurado por Sixto IV, que acometió grandes reformas urbanísticas en Roma para facilitar la movilidad de los peregrinos. Desde entonces los jubileos se realizan cada veinticinco años y se denominan Año Santo.

En el jubileo de 1500, el papa Alejandro VI ordenó que la costumbre de reservar una puerta en San Pedro para los peregrinos en los años santos se extendiera a las otras tres basílicas mayores, manteniéndola tapiada durante el resto del tiempo. Estableció definitivamente el ceremonial de la inauguración y clausura de los años santos, en los que la apertura de la puerta santa de San Pedro quedaba reservada al pontífice, y la de las otras tres basílicas a sus legados. También inauguró la vía alejandrina (Borgo Nuovo) para comunicar el Castel Sant’Angelo con el Vaticano. Clemente VII suprimió en 1525 la obligación de la limosna para ganar el jubileo a los peregrinos que venían a Roma, pero la mantuvo para quienes la adquirían en sus lugares de residencia, lo que fue también suprimido en 1550.[13] El último año santo ordinario, antes de 2025, fue el “Gran Jubileo del año 2000”, el jubileo que abría el tercer milenio con el papa Juan Pablo II.[14]

Todos los jubileos ordinarios tienen como referencia especial, aunque no exclusiva, las basílicas de San Pedro y San Pablo, edificadas sobre las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, como columnas de la Iglesia. Pedro fue martirizado por el emperador Nerón en el circo para carreras de caballos construido por su tío Calígula junto a la villa de su abuela Agripina la Mayor, en el entorno del jardín de la actual curia general jesuita; Pablo, en el entorno de la abadía Tre Fontane.[15]

Además, ha habido algunos “Años Santos Extraordinarios”. Benedicto XVI proclamó el “Año Paulino”, del 28 de junio de 2008 al 29 de junio de 2009, con motivo del bimilenario del nacimiento de san Pablo de Tarso. Igualmente, convocó el Año Santo Sacertodal en 2009-2010, con ocasión de los 150 años de la muerte del Cura d’Ars. El papa Francisco, por su parte, instauró el “Jubileo Extraordinario de la Misericordia”, del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016, con motivo de los 50 años del final del Concilio Vaticano II. El mismo Francisco estableció el “Jubileo extraordinario de Loreto”, del 8 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2021, coincidiendo con el centenario de la proclamación de Nuestra Señora de Loreto como patrona de los aviadores[16].

Otro año jubilar peculiar es el Año Santo Jacobeo, por la devoción al apóstol Santiago, que aumentó cuando Calixto II, en 1120, transfirió los derechos metropolitanos de la antigua diócesis de Mérida (Emerita Augusta) a Santiago de Compostela. Así, Santiago se convirtió, desde la Edad Media, en una meta importante para los peregrinos, que podían obtener numerosas indulgencias, otorgadas por la Iglesia compostelana. Pero el primer año santo jacobeo de la historia (que se celebra cada año que el 25 de julio, fiesta del santo, cae en domingo), fue introducido entre 1428 y 1434 por el arzobispo don Lope de Mendoza (ca. 1363-1445).[17]

Este año santo había sido anunciado públicamente por Paulo III, que, al morir el 10 de noviembre del 1549 dejó sin publicar la bula de indizione que indicaría las fechas de inicio y de fin del jubileo. Tras un largo cónclave (del 29 de noviembre 1549 al 8 de febrero de 1550) fue elegido el cardenal Giovanni Maria Ciocchi del Monte con el nombre de Julio III. [Ilustración 03] Fue entronizado el 22 de febrero, fiesta de la cátedra de San Pedro, y dos días después, en pleno carnaval romano, promulgaba la bula Si pastores ovium y abría la puerta santa, inaugurando así el jubileo de mitad de siglo, que habría de celebrarse desde el 24 de febrero de 1550 al 6 de enero de 1551.[18]

El jubileo se solapó con los desfiles de embajadores y otros personajes para mostrar obediencia y pleitesía al nuevo papa. Por ello, dada la afluencia masiva de visitantes, se dictaron normas estrictas de vigilancia eclesiástica y policial para poner fin a los abusos en los alquileres de alojamientos y, dadas las malas cosechas, se tomaron medidas para hacer frente a la escasez de provisiones. Para eso el papa escribió, entre otros, al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España Carlos V y a Enrique II de Francia para que autorizaran la exportación de grano desde España y Provenza. Las fiestas de los romanos para celebrar la elección de Julio III, así como las extravagancias desenfrenadas del carnaval, y la pompa de la vida de la corte, mostraron que las tendencias mundanas del Renacimiento y las reminiscencias de los tiempos paganos no se habían superado.[19]

Julio III, que no era precisamente un asceta, según el juicio de Dudon;[20] fue uno de los últimos papas renacentistas, al igual que Alejandro VI, Julio II, León X o Paulo III, entre otros. Estos pontífices mostraron actitudes y comportamientos propios de los magnates políticos de la época, como los placeres sensuales, el nepotismo, la ambición, el fanatismo o la intolerancia, pues actuaron fundamentalmente como soberanos renacentistas de los Estados Pontificios y como gobernantes seculares de la Iglesia. En cambio, no ejercieron un liderazgo espiritual ni ofrecieron modelos ejemplares de comportamiento.[21]

En concreto, una de las primeras decisiones del cardenal Giovanni Maria Ciocchi del Monte fue mandar construir una capilla como sepulcro familiar en San Pietro in Montorio, como expresión del poder de la familia del Monte, aunque él fue enterrado en la cripta vaticana.[22] Asimismo, se construyó una residencia suburbana, villa Giulia, entre 1551 y 1553, con diseño de Giacomo Barozzi da Vignola, actual Museo Nazionale Etrusco. Además, tuvo una vida personal un tanto escandalosa. Siendo legado pontificio en Parma y Piacenza, conoció a un chico, de algo más de 12 años, “un adolescente del que se había encaprichado”[23] que “no trajo más que deshonra”, al que cobró un gran afecto “tan inexplicable como increíble”[24] y lo convirtió en su protegido, colmándolo de beneficios y riquezas. Desde entonces se hizo acompañar por él, y lo hizo adoptar por su hermano Balduino con el nombre de Innocenzo Ciocchi del Monte[25]. Una de las primeras decisiones como pontífice fue crear cardenal al joven Innocenzo, que aún no tenía 18 años, en el consistorio secreto del 30 de mayo de 1550, con protestas de los cardenales Reginald Pole y Gian Pietro Caraffa, provocando un escándalo en Roma cuando se supo la noticia. Además, lo nombró director de la casa de los catecúmenos y cardenal protector de la obra[26]. Muerto Julio III en marzo de 1555, llevó una vida disoluta con escándalos y prisión hasta que murió en Roma el 3 de noviembre de 1577[27].

Por eso es más aleccionadora y edificante la devoción de Ignacio de Loyola al papado, pues siendo papas de este estilo con los que convivió, supo abstraer el papado de las personas concretas que lo encarnaron, y a esas personas, no por lo que hacían sino por lo que representaban, vinculó su vida y la Compañía de Jesús.[28]

A pesar de lo anterior, Julio III, una vez llegado al solio pontificio se empeñó en continuar con la reforma de la Iglesia, ya en marcha, y tuvo una relación amistosa con la Compañía[29]. Siendo cardenal-legado en el concilio de Trento, había conocido a tres de los fundadores de la Compañía, Diego Laínez, Alfonso Salmerón y Claudio Le Jay, y envió a la segunda convocatoria de Trento a Laínez y Salmerón, como teólogos pontificios. Después, al mismo Laínez y a Jerónimo Nadal, los mandó a la dieta de Augsburgo, como consejeros del cardenal Morone. Acogió favorablemente la propuesta del cardenal Morone e Ignacio de Loyola en 1551 para la fundación del Colegio Germánico para formar clero católico alemán, cuya dirección fue encomendada a los jesuitas.

Recién inaugurado el año jubilar, Ignacio de Loyola fue a rendir obediencia al nuevo papa, como prepósito general de la Compañía de Jesús, y solicitarle que los jesuitas y las personas asistidas espiritualmente por ellos pudieran obtener la indulgencia en cualquier sitio fuera de Roma. El papa concedió la gracia, pero otorgándole la facultad de establecer las condiciones para la consecución del jubileo[30]. Esta concesión fue utilizada en junio de 1550, cuando una flota española, junto con barcos pontificios, malteses y florentinos, avanzó hacia Túnez para asaltar la fortaleza turca de Afrodisia -hoy El Kef-, defendida por el corsario musulmán Dragut. El virrey de Sicilia Juan de Vega dirigió esta empresa militar y el ejército fue asistido espiritualmente por el P. Diego Laínez. Ignacio quiso extender el jubileo a los soldados que luchaban contra los turcos, y el 1 de julio de 1550 envió al virrey y al ejército una carta, en la que comunicaba la concesión del jubileo a todos los que estaban ocupados lejos con la guerra “para gloria de Cristo y exaltación de la santa fe”[31]. La campaña terminó con una brillante victoria del virrey sobre el corsario Dragut.

El propio Ignacio parece que realizó la peregrinación a las siete iglesias caminando durante el invierno de este año jubilar, sin abrigo y sin preocuparse por la lluvia: “Sant Ignatio Lojola nell’Anno Santo di Giulio Terzo à piedi di mezz’ Inverno, e senza mantello, non curando la pioggia, le visitava”.[32] [Ilustración 04]

Durante su pontificado se fundaron también los colegios de Nápoles, Loreto y Burgos, y se proyectaron los de Chipre, Constantinopla y Jerusalén, que no llegaron a abrirse[33]; los jesuitas fueron enviados a evangelizar Córcega y Etiopía; colaboraron en la Universidad de Ingolstadt, y en las deliberaciones del concilio de Trento.[34] Además, por la bula Sacrae religionis (22 octubre 1552) confirmaba y ampliaba los privilegios ya concedidos, entre ellos, el de conferir el grado de doctor a los escolares de los colegios jesuitas, sin tener que matricularse en una Universidad.

No obstante, hubo una crisis en la relación entre los jesuitas y el papa, cuando en 1553 algunos españoles de la curia romana denunciaron ante el papa que algunos jesuitas habían sugerido al emperador que apremiase a las autoridades romanas para que quienes poseían beneficios curados fuera de Roma fuesen obligados a residir en el lugar del beneficio, según lo ordenado por Trento. Según transmitió Oliverio Manareo, el papa se indignó contra las supuestas maniobras de los jesuitas y los alejó de la curia papal. Ignacio de Loyola, aunque estaba seriamente enfermo, pidió una audiencia, en la que el papa quedó convencido de la inocencia de los jesuitas y le aseguró que seguiría ayudando a la Compañía, prometiéndole una ayuda de dos mil ducados anuales para el Colegio Romano que dos años antes había inaugurado.[35]

Cuando murió Julio III Ignacio encargó a todos los jesuitas romanos que ofreciesen oraciones y misas e hiciesen penitencias para alcanzar de nuestro Señor un papa verdaderamente santo, reformador de la Iglesia y en todo conforme al corazón de Dios.

Roma se transformaba por la afluencia masiva de visitantes en los años jubilares.[36] Para acoger a tantos peregrinos, un contemporáneo de san Ignacio, Felipe Neri, abrió el Hospicio de la Santísima Trinidad, administrado por la cofradía del mismo nombre que él mismo había fundado. La cofradía había comenzado su actividad el 16 de agosto de 1548 en San Girolamo della Carità con la ayuda de algunos jóvenes dirigidos por el sacerdote Persiano Rosa, mientras que la sede estaba en San Salvatore in Campo, donde llegó a acoger 600 peregrinos diarios en 1550. Después se trasladó a la iglesia de San Benedetto in Arenula que fue reconstruida y dedicada a la Santísima Trinidad, con el fin de atender a los peregrinos y a los enfermos[37].

También, en relación con este jubileo se puso en marcha otra iniciativa social en Roma, impulsada por Ignacio de Loyola, con vocación de longevidad. Hacia 1548 un sacerdote sevillano, Ferrante Ruiz, y dos españoles laicos (los navarros Antonio Bruno y su hijo Diego), amigos de Ignacio de Loyola y Diego Laínez, se ocuparon de atender a pobres extranjeros y peregrinos indigentes. Ruiz era capellán de Santa Caterina della Rosa, conocida como Santa Caterina dei Funari, sede de la confraternidad de las Vergini Miserabili, una de las obras de caridad puestas en marcha por iniciativa de Ignacio de Loyola. Comenzó a ofrecerles un techo en su propia casa de capellán, y después consiguió una casita cercana, donde obtuvo un gran reconocimiento con motivo del año jubilar de 1550. De ahí se trasladó a un edificio en Piazza Colonna, donde empezó a atender a dementes pobres en 1556, fundando para ello la Compagnia dei pazzerelli, en la iglesia de Santa Maria della Pietà que actualmente es la iglesia de los Bergamaschi.[38]

Esta obra de caridad permaneció en Roma, pero en 1725 Benedicto XIII decidió cambiar el hospital a un edificio construido por Filippo Raguzzini en Via della Lungara, actual plaza della Rovere y ordenó la transferencia de las competencias administrativas y médicas de la cofradía al comendador del vecino hospital del Santo Spirito.

Pero el edificio de la Lungara estaba envejecido al tiempo que el papa Pio IX, a mediados del siglo XIX, quiso dar otra orientación al tratamiento de estos enfermos. Para ello compró a la familia Barberini el amplio terreno que poseía al final de Janículo, desde la villa Barberini (origen de la actual residencia jesuita San Pietro Canisio) hasta el palacete Barberini (sede actual de las religiosas de Santa Maria Bambina) con un amplio jardín entre estos dos edificios (actualmente la universidad Urbaniana). El proyecto global era crear un gran complejo hospitalario en toda esa zona del Janículo, hasta el actual hospital Bambino Gesù, pero comenzó por ampliar con algunas habitaciones la antigua villa Barberini para instalar en ella a las enfermas de pago y aprovechar los jardines para trabajos terapéuticos de todos los enfermos. Cuando esta institución fue trasladada a Monte Mario, Propaganda Fide compró el terreno y vendió una parte a los jesuitas, que, recién inaugurada su nueva curia general en 1927, ampliaron la antigua villa Barberini para erigir una casa de Ejercicios, que después fue casa de escritores, y, actualmente, residencia jesuita San Pietro Canisio.[39]

El jubileo de 1550 fue importante para la Compañía de Jesús, que, aunque sólo tenía 10 años de existencia, estaba en plana primera fase de desarrollo. En este año se produjeron algunos acontecimientos decisivos, especialmente:

- Peregrinación a Roma de Francisco de Borja.

- Durante su peregrinación puso la primera piedra de la iglesia del Gesù e impulsó el Colegio Romano.

- Ignacio de Loyola convocó a los profesos durante el año jubilar para presentarles las Constituciones de la Compañía de Jesús y someterlas a una primera revisión. Aprovechando esta reunión, presentó su dimisión que fue rechazada.

- El año de 1550 el papa firmó la bula Exposcit debitum, por la que se volvía a aprobar la Compañía de Jesús. No tiene relación con el jubileo, salvo que ocurrió el mismo año.

Francisco de Borja había ingresado en la Compañía el 2 de junio de 1546 en Gandía, y había hecho la profesión el 1 de febrero de 1548, con un permiso de Pablo III para conservar su puesto como príncipe durante tres años más. Peregrinó a Roma para ganar el jubileo de 1550[40] con la intención de hacer pública su condición de jesuita a los pies de Ignacio. Pero tenía algunas dudas: si convenía que partiera en marzo, una vez que quedase libre de sus ocupaciones, o el 24 de junio, cuando el primogénito Carlos cumplía 21 años y podría firmar documentos públicos, entre ellos asignar 500 ducados de plata al Colegio Romano. No sabía si convenía viajar con séquito como un duque, pues prefería ir vestido de pobre. El provincial jesuita Antonio de Araoz dudaba también si convenía que antes del viaje recibiera la ordenación sacerdotal.[41]

Ignacio sugirió que viajara en septiembre, para evitar el calor del verano, y, aunque dejaba a su discreción el modo de vestirse, sugería que

“sería·bien por ventura que viniese con gente, como al jubileo. Otra, que no viniese desposeydo de todo, para que por algunos años pudiese ayudar obras pías, como sería si los 500 ducados del collegio por vnos 10 o 12 años siruiesen para vna fábrica de yglesia o colegio”.[42]

Dejaba al duque la elección sobre la ordenación, indicando que no había dificultad en que fuese en Roma.[43]

Poco antes de partir, había obtenido el título de doctor en Teología el 20 de agosto en la universidad fundada por él en Gandía.[44] De allí partió diez días después por la mañana, con la austera elegancia de un duque y grande de España, pues aún no había hecho pública su condición de jesuita. Formaban su comitiva y la de su hijo segundo, don Juan, no menos de 19 criados y 9 jesuitas: Antonio Araoz, Francisco Estrada, Andrés de Oviedo, Diego Miró, Pedro de Tablares, Hércules Bucerio, Emmanuele Sa y Francisco de Rojas.

La comitiva ducal se dirigió hacia el norte, atravesaba Cataluña, el Rosellón y Cerdaña, y cruzó el Ródano por Avignon, donde se quedó por enfermo el P. Miró acompañado por el P. Oviedo. Entró la comitiva en Italia y pasando por Génova llegó hasta Parma, cuya princesa Margarita de Parma (llamada la Madama), hija natural de Carlos V casada con el duque Octavio Farnese, nieto de Paulo III, quedó decidida a fundar un colegio de la Compañía. La comitiva llegó a Ferrara, donde tuvo el mayor de los recibimientos, pues el duque Hércules II de Este, era hijo de Lucrecia Borgia, tía abuela de Borja. El duque de Ferrara también decidió fundar allí un colegio de la Compañía. Llegaron a Florencia, cuyos duques también mostraron su deseo de patrocinar una casa de la Compañía.

Quería entrar en Roma de noche, para no ser agasajado, pero en Viterbo supo, por un servidor del cardenal de la Cueva, que lo esperaban, y fue convencido de que se dejara festejar, pues no era un reconocimiento solo para su persona, sino también para su estirpe y el emperador. Así, el 23 de octubre de 1550 fue recibido a las afueras de la ciudad, por un cortejo de caballeros como el príncipe Fabrizio Colonna, y muchos españoles como el embajador don Diego Hurtado de Mendoza, con otros señores y prelados.

Lo acompañaron a Santa María de la Strada, a cuyas puertas lo esperaba un recibimiento humanístico, pues el P. Andres de Freux le dedicó unos versos latinos. A continuación, lo recibió Ignacio en las camerette, y, para impedir que se arrodillara ante él, también Ignacio se arrodilló. [Ilustración 05] El 28 de octubre lo acogió en audiencia Julio III. Entre tantos encuentros sociales, también experimentó la mortificación, cuando días después recibió humildemente una especie de corrección fraterna pública en el refectorio, conocida como “capelo”, por el hermano Antonio Rion, a quien Ignacio encargaba de darlos.[45]

El 15 de enero de 1551 escribió al emperador explicándole su vocación en la Compañía, y pidiéndole su licencia para ser jesuita:

“como su vasallo y criado, y comendador de la Orden de Santiago, sea servido de darme su imperial, graciosa y agradable licencia, para que, en estos pocos dias que me quedan de vida, pueda en alguna manera acordarme del tiempo perdido, y reconocer la miseria y peligro del presente, y proveer para la incertidumbre del venidero”.[46]

Sin embargo, habiendo hecho público su cambio de estado, no fue ordenado en Roma, quizás por miedo a ser nombrado cardenal, ya que Julio III había manifestado esta intención cuando supo su condición de religioso. Borja pensó en retirarse a Jerusalén, pero Ignacio lo prefería en España, donde fue ordenado sacerdote el 23 de mayo de 1551, en Oñate (Guipúzcoa), y celebró la primera misa el 1 de agosto, en la capilla de la antigua casa-torre de Loyola.

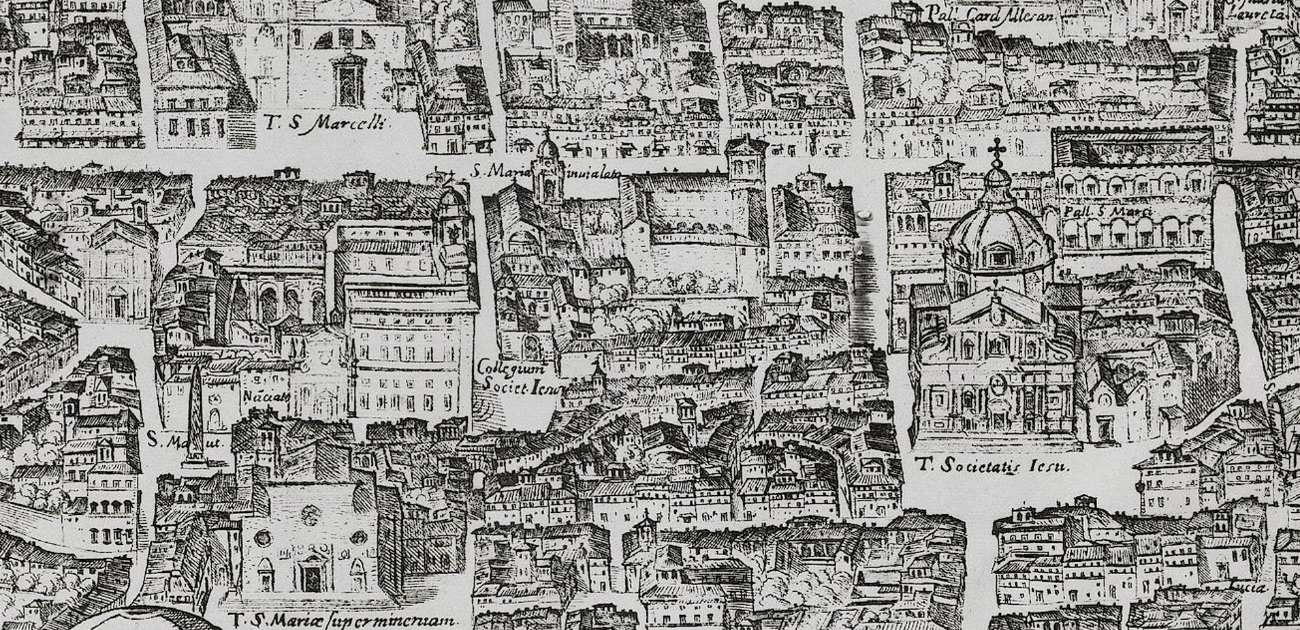

Respecto a las obras pías a las que Ignacio pensaba que podría ayudar, la primera era la iglesia de la Strada que era demasiado pequeña para acoger a la cantidad de gente que acudía, y era preciso hacer otra más grande. Había muchos personajes dispuestos a ayudar en Roma, pero se necesitaba alguien que iniciase, por ejemplo, donando 500 ducados durante algunos años. La segunda era el Colegio Romano, para el cual el hijo de Borja había prometido 500 ducados. El cardenal Alejandro Farnese estaba dispuesto a construirlo (finalmente, construyó la iglesia del Gesù), pero Ignacio prefería que el fundador fuese Borja.[47] [Ilustración 06] El duque aceptó, gustoso, la propuesta:

“En lo del collegio de Roma se ponen los medios que pensamos ser seruicio de N. S. y speramos que salra bien. Lo que agora se puede dezir es que se mire por una casa conueniente para este effecto, como V. P. sabe conuenir, la qual cueste de 600 asta 800 scudos, que, ahunque agora no sea tan buena, pues-[to que] se pueda ensanchar, bastara paral presente. Solo el lugar sea cómodo. Tanbien creo haura alguna forma para algún principio de renta”.[48]

Desde Gandía había mandado 14.000 libras para la construcción del Colegio Romano,[49] y al despedirse de Roma dejó para la iglesia y el colegio 3.200 ducados de oro, más, 1.500 ducados de oro que se cobrarían a mediado abril, con lo que Ignacio pudo inaugurar el colegio el 18 de febrero de 1551 en una casa alquilada en plaza de Aracoeli, probablemente donde ahora está el n. 5[50], cerca de otra iniciativa de Ignacio, la casa de catecúmenos, en una zona de la que permanece la fuente restaurada para el jubileo de 2025. Prometió que su hijo el marqués daría 500 ducados de oro cada año en su vida y su hijo don Joan otros 500 durante 6 años y anunció que el emperador aportaría 1.200 durante 5 o 3 años. Además, hubo otros amigos que aportaron alguna contribución, como Ignacio de Villalobos, obispo de Esquilache; Mons. Tomás del Giglio, amigo de la Compañía y uno de los más influyentes ministros del cardenal Farnese; el cardenal de Ferrara Hipólito de Este, el cardenal de Coria Francisco de Mendoza, el cardenal de Brescia Duranto de Durantis.[51]

Por lo que respecta a la casa profesa, al ver su austeridad y la estrechez de la iglesia de Santa María de la Strada, Borja pensó en construir una iglesia y una casa más amplia, y lo inició colocando la primera piedra en un lugar cercano a la actual fachada, el 14 de diciembre de 1550, con diseño de Nanni di Baccio Bigio.[52] En aquella época, Borgia habría querido enterrar allí a sus antepasados papas: Calisto III y Alejandro VI, que, finalmente, serán trasladados a la iglesia de Santa Maria in Monserrato.

Se iniciaron los trabajos, pero al faltar las otras limosnas prometidas (entre ellas las de los dos hijos de Borja) y por problemas por la reestructuración urbanística de la zona y con algunos vecinos como Muzio Muti da Parma, se suspendió su ejecución.[53] La volvió a retomar Ignacio en 1554 una vez que adquirió terrenos y construcciones adjuntas, que fueron incorporándose a la vieja casa. Para ampliar Santa María de la Strada el cardenal Bartolomé de la Cueva ofreció sus caudales, y se contrató en primer lugar a Tomasso Giglio, pero no llegó a comenzar la construcción:

“Y antes, uiendo que Mtro. Thomás de Giglio era tan circunspecto en el començar desta obra, temiendo que nunca acabaríamos, se hauia tenido forma cómo se le sacaçe de las manos esta empresa, sin que se offendiese nada, por póliça de lo obispo de Schilache, que Dios haya; y después por orden del cardenal de la Cueua, como su heredero, que quiere començarla con los 1000 [ducvados], deputados por el dicho obispo, y ayudar también, etc. Y hase también procurado que sea architecto Michael Angelo, que es el más célebre hombre que agora ay, ny por uentura ubo muchos años ha, en estas partes”.[54]

Así que, invitado Michelangelo Buonarroti a encargarse de la obra, no sólo aceptó, sino que prometió trazar los planos y dirigir la construcción del templo gratis et amore Dei. «De la fábrica de la yglesia ha tomado cargo Michael Angelo por deuotión, que es el que tiene el assumpto principal de la obra de san Pedro, y es tenido por el hombre más señalado que ha hauido muchos tiempos ha»[55]. Pero por ciertos problemas, hubo que dar órdenes de cesar en la construcción, con lo que, muerto Miguel Angel en 1564, el proyecto fue abandonado[56]. No se puede decir que Ignacio hubiese elegido el año de 1550 para iniciar la construcción de la iglesia, pero, con la peregrinación de Francisco de Borja, se fortaleció la ideal aunque aquel primer intento resultó “aparcado”. Finalmente, la iglesia será construida por quien la había iniciado, Francisco de Borja, siendo ya general. Con el patrocinio del cardenal Alessandro Farnese y la ayuda del príncipe Marcantonio Colonna y el cardenal Ottone Truchsess, en 1568 se inició la construcción de templo del Santísimo Nombre de Jesús.[57]

En una primera etapa (1539-1541) los primeros compañeros encartaron a Ignacio, y a J. Codure la redacción del proyecto de la nueva orden religiosa, pero tras la muerte del segundo, Ignacio continuó solo (1541-1547), hasta que recibió la inestimable ayuda de Juan Alfonso de Polanco (1547-1550), de manera que la tercera versión de las Constituciones, denominada A, estaba preparada al final de 1549[58]. Era necesario recibir la opinión de los profesos, según un acuerdo del que hay un testimonio a posteriori en el documento denominado Conclusio sex sociorum, de 4 de marzo de 1540.[59] Para ello, aunque en 1545, Ignacio había intentado infructuosamente reunirlos, al año siguiente convino con Pedro Fabro, que una fecha adecuada para congregarlos sería la del jubileo próximo. Pero la muerte de Fabro y la imposibilidad de hacer venir a Javier hicieron decaer el proyecto, que fue retomado en 1548. Durante ese año y el siguiente escribió a los profesos, sin dar una orden perentoria, pidiéndoles que vinieran a Roma para 1550, año del jubileo, incluso Javier desde las Indias: «Fueron convocados por el Padre Ignacio los profesos que cómodamente podían venir, y algunos otros Padres, a una especie de Congregación general, en la que les mostraría las Constituciones para que ellos las anotasen o corrigiesen».[60] El objetivo era “…tratar de muchas cosas universales de la Compañía”[61], y, en concreto, consultarlos sobre las Constituciones, Además esperaba recibir información de las diversas partes.

A los que suponía más reacios, como Nicolás de Bobadilla y Simão Rodrigues, los trató de un modo particular, especialmente al segundo. Al rey de Portugal le pedía el 5 de julio de 1550:

«Pareciéndome que la venida por acá de Maestro Simón por algunos meses, sería de mucha importancia para nuestras cosas… por haberse de tratar de muchas que universalmente tocan a la conservación y buen proceder de la Compañía, no he querido dexar de representar mi deseo y suplicar humildemente a V. A. sea servido de le dar licencia para ello, desde este agosto hasta el marzo siguiente».

El monarca se opuso a dejarlo partir y sólo a nuevas instancias de Ignacio le permitió ponerse en viaje, según testifica Polanco, al finalizar el año 1550. Entrado en Italia, Simão Rodrigues se encontró en Viterbo con Borja y Laínez, que regresaban ya de Roma. Por lo tanto, no pudo examinar muy despacio las Constituciones, ya que su llegada a la Ciudad Eterna tuvo lugar el 8 de febrero y, pasado un mes, el 11 de marzo de 1551 avisan de Roma que el P. Simão ha partido para Portugal.[62]

Había un problema de logística, pues la única casa en Roma era la de Nuestra Señora de la Strada, donde había que acomodarlos a todos. Para hacer sitio, en 1549 Ignacio sacó de Roma más de veinte sujetos destinándolos a los colegios que se estaban comenzando en Italia, con lo que redujo la comunidad solo a 50 miembros[63]. Además, aumentó la disponibilidad de la casa con obras urgentes de adaptación y ampliación. La parte junto a la iglesia la reservó para el duque de Gandía y su séquito, abriendo una puerta directamente a la calle para una entrada independiente. También preparó algunas de las casuchas que había comprado para ampliar el terreno, para las que se improvisaron techos y paredes.[64] Así, el conjunto de viviendas pudo acoger a 120 personas: los 30 del séquito de Borja y 90 jesuitas, pues consiguió reunir a la mayor parte de los convocados, que realizaron una predicación intensiva en Roma.[65]

Los que participaron en la reunión fueron Ignacio de Loyola, Juan Alfonso de Polanco y Manuel Miona, que ya estaban en Roma, más los llegados a tiempo: Antonio Araoz, Andrés de Oviedo, Diego Miró, Francisco Estrada, Diego Laínez, Alfonso Salmerón y Andrés Frusio. Finalmente, Simão Rodrigues llegó el 8 de febrero y Nicolás Bobadilla estuvo esporádicamente algunos días de febrero y de abril, y, aunque no participaron de la reunión, escribieron, cada uno por su parte, sus “observaciones” a las Constituciones.[66] No nos explicamos la ausencia de Paschase Broët puesto que desde 1546 estuvo en Bolonia y Ferrara, donde fue nombrado primer provincial de Italia el 5 diciembre 1551 y poco después, de Francia.[67]

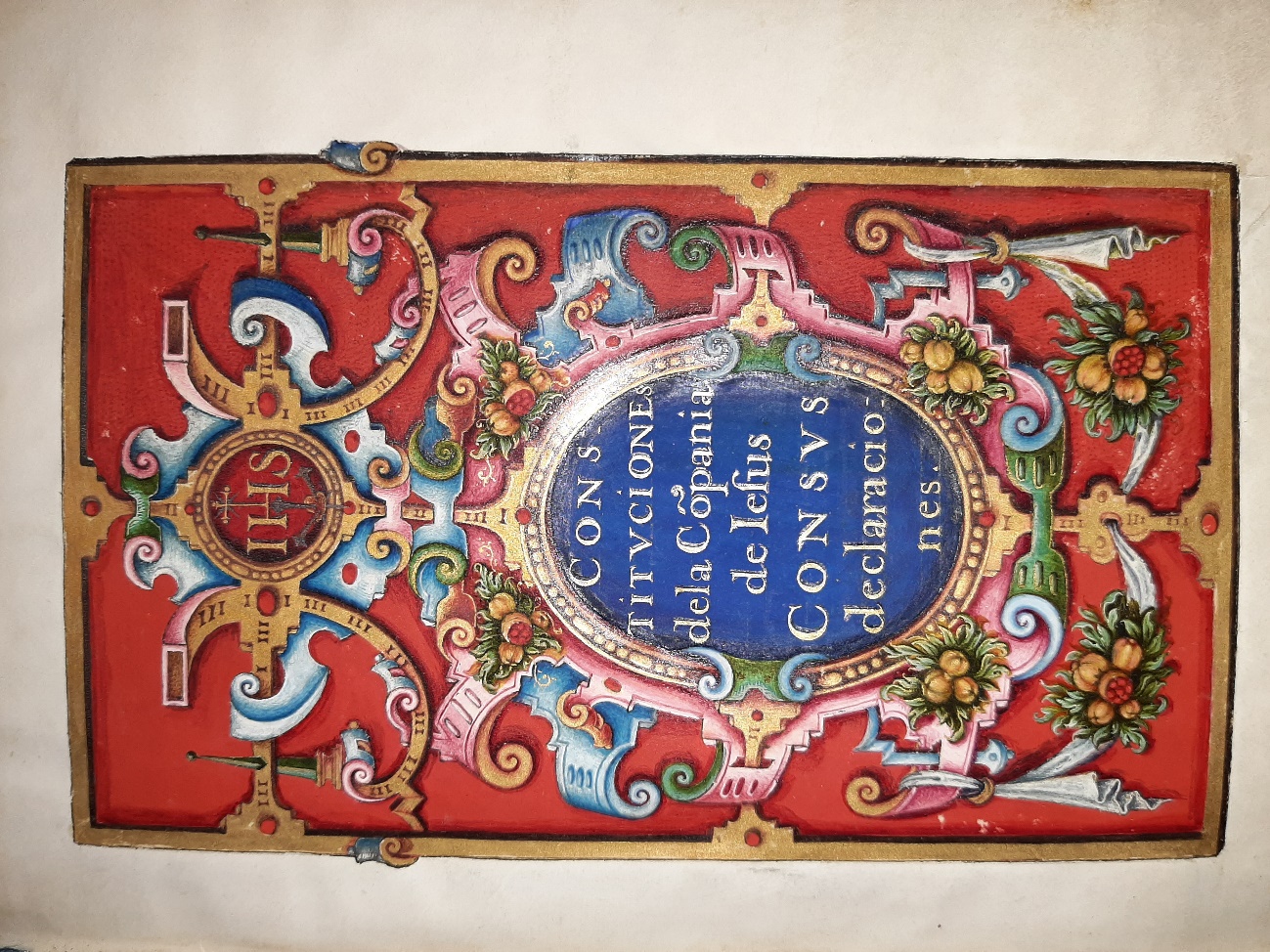

La reunión se celebró entre comienzo de 1551 (llegada de Salmerón) y el 4 de febrero, cuando parten los llegados de fuera. Examinaron el texto de las Constituciones y algunos, como Laínez, Salmerón, Bobadilla y Araoz, hicieron sugerencias por escrito.[68] Se conserva una copia posterior de esas observaciones, en tono de sugerencias, y la mayor parte, 12 sobre 19, se refieren al Examen y no a las Constituciones propiamente dichas. Las observaciones recibidas, en general fueron menores, con la intención de abreviar un poco el texto. Bobadilla las juzgó “un laberinto confuso” y excesivamente prolijas e hizo algunas indicaciones respecto a los ejercicios de predicación de los escolares. Rodrigues criticó varios puntos, mostrando grande discrepancia sobre pasar las rentas de un colegio a otro llegando a decir: «Si esto ha de pasar así, mejor es desunir a Portugal de Castilla»[69]. Otros, pusieron algunos reparos a la renuncia de los bienes antes de la profesión y a diversos puntos referentes a los impedimentos para ser admitidos, a la expulsión, a la edad de la profesión y otros aspectos. El resultado de integrar las sugerencias que se estimaron necesarias, es el que suele llamarse Autógrafo de S. Ignacio, no porque todo haya sido escrito por él, sino porque fue validado por él y contiene anotaciones de su propia mano.[70] Tras las modificaciones sugeridas, las Constituciones fueron aprobadas por la primera congregación general en 1558. [Ilustración 07]

A Ignacio, la oportunidad le pareció buena para pedir ser relevado de sus funciones como prepósito o superior general, después de haberlo meditado largamente. Aunque al diseñar la Compañía optó por que el cargo de superior general fuese vitalicio, contra la práctica más habitual, en su caso, quizás quiso disipar cualquier sospecha para entonces y para el futuro de que lo había hecho en su propio beneficio. Esto explica su obstinada reticencia a aceptar el generalato en 1541, así como su renuncia en 1551. Sus razones fueron comunicadas por escrito, el 30 de enero de 1551, en las que, a la humildad, se unía ahora su mala salud:

“En diversos meses y años, siendo por mí pensado y considerado… diré delante de mi Creador y Señor, que me ha de juzgar para siempre, cuanto puedo sentir y entender a mayor alabanza y gloria de la su divina majestad. Mirando realmente y sin pasión alguna que en mí sintiese, por los mis muchos pecados, muchas imperfecciones y muchas enfermedades, tanto interiores como exteriores, he venido muchas y diversas veces a juzgar realmente que no tengo… las partes convenientes para tener este cargo [de General] de la Compañía que al presente tengo por inducción e imposición de ella…”.[71]

Los problemas de salud eran reales, pues Gonçalves da Câmara confirma su mala salud durante 1550: “…el año de (15)50 estuvo [Ignacio] muy malo de una muy recia enfermedad que a juicio suyo, y aun de muchos, se tenía por la última […]”[72].

De hecho, al hacer la autopsia tras su muerte en 1556, se encontraron evidencias de enfermedades antiguas, como innumerables piedras o cálculos en pulmones, hígado, vena porta, riñones y vesícula, y el hígado endurecido, por lo que se ha diagnosticado su enfermedad como una “calculosis biliar con transmigración de los cálculos a la vena porta” y cirrosis hepática[73].

No obstante, su petición fue rechazada por unanimidad, salvo por Andrés de Oviedo, que, por empatía, comprendía los motivos para la renuncia y aconsejaba creerlos al haber sido expuestos por el propio Ignacio. Según Borja “habían decidido que no se hiciera ningún cambio y que su Paternidad tuviera paciencia y siguiera llevando la cruz con alegría“. Ignacio se resignó, pero pronosticando que su propia cruz, sus limitaciones, también acabarían siendo una cruz para los demás: “yo llevaré la cruz, pero tengan por seguro que yo haré que ellos también la lleven“[74].

El papa Julio III aprobó la segunda Fórmula del Instituto o carta magna de la Compañía de Jesús, con la bula Exposcit debitum, de 21 de julio de 1550. En ella aprobaba, confirmaba y completaba todos los privilegios e indultos, otorgados por su antecesor Paulo III y añadía otros.

¿Por qué esta segunda aprobación? El diseño de la Compañía de Jesús fue decidido en las deliberaciones de Roma de marzo a junio de 1539[75], tras las cuales, Ignacio “en pocos días redactó el texto de la Fórmula o compendio del Instituto, reduciendo los elementos esenciales a cinco puntos”. Es lo que se conoce como Quinque Capitula,[76] que sólo trata los aspectos principales del nuevo esquema de vida religiosa, sin entrar en detalles. Su contenido fue aprobado verbalmente el 3 de septiembre de 1539 y sancionado oficialmente por la bula Regimini Militantis Ecclesiae de 27 de septiembre de 1540.

Pero cuando la Compañía empezó a repartirse por el mundo, el diálogo con la realidad, en su deseo de servir mejor a la sociedad y a la Iglesia, los obligó a considerar aspectos que no habían podido tener en cuenta, o, incluso, habían excluido. Por ejemplo, el concepto de colegio como residencia de jesuitas en formación acabó convirtiéndose en una institución para formar a jesuitas y no jesuitas (1546, Gandía) e incluso para educar solo a no jesuitas (1547, Messina), algo descartado en el borrador de las Constituciones de 1541. Ignacio, cuando se encontró con el potencial apostólico de los colegios, los asumió, como casas secundarias, pues las importantes eran las casas profesas, pero los colegios acabaron siendo las casas tipo de los jesuitas y cambiaron el primer proyecto de Compañía fundado sobre todo en la pobreza radical y en la itinerancia “a la apostólica” [77]: “discurrir por unas partes y otras del mundo, adonde fueren imbiados por el Sumo Pontífice o sus Superiores”. [78]

Otra de las novedades en los diez primeros años de vida es la composición de la Compañía. El grupo fundador estaba compuesto exclusivamente por sacerdotes con una formación de calidad. A ellos se unieron jóvenes con deseos de adquirir ese perfil, u otros no tan jóvenes, que ya lo poseían, pero también se ligaron algunos, ya sacerdotes, pero sin la formación de calidad, y sin edad y capacidad para adquirirla, y otros sin deseo de ordenarse sacerdotes, pero atraídos por el proyecto de la Compañía. Ignacio los incorporó como fuerzas auxiliares de la Compañía, a los sacerdotes, como coadjutores espirituales, para ayudar en tareas presbiterales rutinarias, y a los laicos como coadjutores temporales, para ayudar en los tareas domésticas y materiales. Esto fue bendecido por Paulo III en el breve Exponi nobis, de 5 de junio de 1546.[79]

Estos son algunos de los cambios más significativos que se presentaron en el primer decenio de vida de la Compañía. Ignacio y los primeros jesuitas no se ataron a una letra escrita en un contexto determinado, sino que ampliaron su horizonte adaptándose a nuevas realidades, pues el carisma fundacional no se agota es una cristalización histórica, sino que es un espíritu vivo que hay que encarnar en cada momento y lugar. Este modo, estilo, o espiritualidad, tiene que buscar creativamente, cómo ayudar mejor a la sociedad y a la Iglesia, según la inspiración propia original.

Para sancionar algunos de estos cambios Ignacio pidió la aprobación pontificia, que llegó con la bula Exposcit debitum. Posteriormente, encuentros con otras realidades obligaron a la Compañía a ser flexible en la aplicación de su legislación, pues no cabían en sus prescripciones, como la asunción del servicio eclesial de penitenciarios o confesores en la basílica San Pedro del Vaticano, solicitado por Pío V a Borja en junio de 1569,[80] o la aceptación de misiones con nativos en Sudamérica, desde 1572, en cuanto que eran parroquias con financiación regular.[81] Otra excepción más sorprendente fue la aceptación del colegio de Navalcarnero (Madrid, España) por parte de Laínez en 1562, con una cuantiosa dote, muy necesaria para ayudar al colegio de Alcalá de Henares, que resultó una obra muy problemática, un regalo envenenado, al tratarse de un beneficio eclesiástico con cura de almas, una parroquia. Era algo prohibido en las Constituciones[82], y concretamente vetado para el futuro por el decreto 59 de la congregación General II (1565).[83]

La preparación de la nueva aprobación se hizo en paralelo con la redacción de las Constituciones entre 1546 y 1549, con un esfuerzo notable por parte de Ignacio y su secretario Juan Alfonso de Polanco. En 1549 estaba ya casi preparada la bula en la cancillería de Paulo III, pero fue publicada por su sucesor Julio III el 21 de julio del Año Santo 1550.[84]

En el exordio ya se indican las razones para esta nueva bula: Confirmar lo que ya había concedido Paulo III; incorporar otras concesiones hechas por él, como la facultad de admitir coadjutores espirituales y temporales, (Exponi nobis super, 5 de junio 1546) y los privilegios relacionados con el gobierno y ministerios de la Compañía (Licet debitum, 18 de octubre de 1549); y clarificar más algunos aspectos, recogiendo la experiencia de los primeros años:

“quisiéramos confirmar la Fórmula con la que se desea expresar más exacta y distintamente el Instituto de la antedicha Compañía, tal como ha enseñado la experiencia y el uso, aunque manteniendo el mismo espíritu”.[85]

La bula Exposcit debitum (1550) es similar a la Regimini militantis Ecclesiae (1540) pero contiene retoques y adiciones de alto valor, precisando más, por ejemplo, el fin de la Compañía. La primera bula dice que la Compañía ha sido fundada principalmente «para aprovechar a las almas en la vida y doctrina cristiana, para propagar la fe por medio de la pública predicación y el ministerio de la palabra de Dios» etc. En la segunda se intercala una expresión nueva, «la Compañía ha sido fundada principalmente para la defensa y propagación de la fe». Este es un elemento indicador de que la Contrarreforma va teniendo conciencia de sí misma y que la Compañía la asume, aunque no fue fundada originalmente para ello. También aclara el sentido profundo del voto de obediencia al papa: «para mayor devoción nuestra hacia la Sede Apostólica… y para más cierta dirección del Espíritu Santo».

También se hace expresa mención de la reconciliación de desavenidos como parte de la misión de la Compañía,[86] al mismo tiempo que añade las obras de caridad[87]:

“Y también manifiéstese preparado para reconciliar a los desavenidos, socorrer misericordiosamente y servir a los que se encuentran en las cárceles o en los hospitales, y a ejercitar todas las demás obras de caridad, según que parecerá conveniente para la gloria de Dios y el bien común”.

Está más claramente expresado el carácter presbiteral de la Compañía, dándose por supuesto que todos serán sacerdotes: “Todos los compañeros, puesto que han de ser presbíteros estarán obligados a rezar el oficio divino, según el rito común de la Iglesia, pero en particular, no en común o en coro”. Incluye la diferencia entre profesos y coadjutores, el carácter de sus alumnos y otros puntos. Posteriormente, ya no se producirán cambios sustanciales.[88] Según Astrain:

«Comparada esta aprobación con la de Paulo III, se ve que le hace notables ventajas… Pone en mano del P. General el gobierno supremo y la resolución definitiva de todo, excluyendo el sistema capitular, usado habitualmente en otras religiones. La obediencia que los súbditos deben al Superior está más claramente determinada… Fue, pues, este documento pontificio un verdadero progreso en la fundación de la Compañía, pues en él se precisaron de tal modo los caracteres y lineamentos de la Orden, que ya era imposible desviarla de su fin sin destruirla enteramente… No es maravilla que la quinta Congregación general (noviembre 1593-enero 1594) declarase substanciales todas las cosas expresadas en la bula de Julio III, y que ésta haya sido siempre mirada como la piedra angular de nuestro Instituto»[89].

Siguiendo la tradición secular, se celebró el año jubilar de 1550. Ignacio se sintió tan enfermo que pensaba en la muerte con mucha alegría, por el sentimiento de liberación que supondría, como un pregusto del goce celestial. Ese mismo año repetía que ya se le habían concedido las tres gracias que había pedido al Señor para antes de su muerte: la aprobación de su libro de Ejercicios Espirituales, la aprobación del Instituto de la Compañía por la Santa Sede, y la redacción de las Constituciones.[90] La primera había sido concedida por el breve de Pablo III Pastoralis officii, de 31 de julio de 1548; las otras dos se cumplieron el año santo de 1550, pero el santo fundador siguió viviendo y gobernando la Compañía otros 6 años.

La Compañía reemprendía su travesía con la experiencia de los diez años anteriores, perfilando mejor su propia definición y posibilitando la incorporación de nuevos miembros, algunos de los cuales veían la luz ese mismo año, como Estanislao de Kostka, que más tarde peregrinaría a Roma para hacerse jesuita en la condición de novicio indiferente. [Ilustración 08] Vieron la luz otros futuros jesuitas insignes, entre ellos: el morisco Ignacio de las Casas (1550-1608), el teólogo Tomás Sánchez (1550-1610), el misionero mártir en la India Rodolfo Acquaviva (1550-1583), el misionero creador de las reducciones en Paraguay Diego de Torres Bollo (1550-1638). Otra buena noticia de este año jubilar es que el 19 de febrero se comenzó a habitar la primera casa exenta como noviciado, la primera casa de probación de la Compañía, en Messina.[91]

Ilustraciones

001: Apertura de la Puerta Santa por el papa Francisco, 24 diciembre 2024.

002: Bonifacio VIII proclama el jubileo del 1300, Giotto, Basílica San Juan de Letrán.

003: Julio III, plaza de la catedral de Perugia.

004: Peregrinación de las siete iglesias de Roma, grabado de Antoine Lafréry, 1575.

005: San Ignacio de Loyola recibe a San Francisco de Borja, Andrea Pozzo, Iglesia de San Ignacio, Roma.

006: El Colegio Romano en su ubicación definitiva y la iglesia del Gesú con la antigua casa profesa, Pianta di Roma, Antonio Tempesta, 1593.

007: Portada del ejemplar manuscrito de las Constituciones de la Compañía de Jesús, Archivum Romanum Societatis Iesu.

008: San Estanislao de Kostka, Manuel Gómez Moreno, comunidad jesuita Cartuja, Granada.

Imágenes

[Ilustración 01]

[Ilustración 02]

[Ilustración 03]

[Ilustración 04]

[Ilustración 05]

[Ilustración 06]

[Ilustración 08]

- Pedro de Leturia, “S. Ignazio di Loyola e l’Anno Santo 1550. I”, La Civiltà Cattolica, Anno 101, Vol. IV, quaderno 2.411, 2 dicembre 1950: 609-615; Pedro de Leturia, “S. Ignazio di Loyola e l’Anno Santo 1550. II”, La Civiltà Cattolica, Anno 101, Vol. IV, quaderno 2.412, 16 dicembre 1950: 726-737. ↑

- Maurice Gilbert, “Le pèlerinage d’Inigo à Jérusalem en 1523”, Nouvelle Revue Théologique, 112/5 (1990): 660-685; Wenceslao Soto Artuñedo, “Íñigo de Loyola, peregrino en Roma. Quinto Centenario”, Mensajero 1.553 (2023): 24-27; Josef Briffa, Ignatius in the Holy Land – A Guided Pilgrimage, Dublin: Messenger Publications, 2023. ↑

- Además de las referidas en el texto, por ejemplo, André Ravier, Manuel Revuelta González (col.), Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, (Barcelona: Espasa Calpe, 1991). ↑

- Enrique Denzinger, El Magisterio de la Iglesia. Manual de los símbolos, definiciones y declaraciones de la Iglesia en materia de fe y costumbres, Versión directa de los textos originales por Daniel Ruiz Bueno (Barcelona: Editorial Herder, 1958), por ejemplo, los nn.: 550, 551, 723 a, 740 a, 2193. ↑

- Carlos Laliena Corbera, “Guerra santa y conquista feudal en el noreste de la Península Ibérica a mediados del siglo XI: Barbastro, 1064”, en Cristianos y musulmanes en la Península Ibérica: la guerra, la frontera y la convivencia. XI Congreso de Estudios Medievales, Fundación Sánchez Albornoz, León, 23-26 de octubre de 2007, (Ávila: Fundación Sánchez Albornoz, 2009), 387-416, 389-391. ↑

- Chiara Frugoni, Due papi per il giubileo. Celestino V, Bonifacio VIII e il primo Anno Santo (Bologna: Il Mulino, 2024) 75-97; Sensi, Mario, “Il Giubileo viaggio nella storia”, consulta online 19.03.2025: <https://www.vatican.va/jubilee_2000/pilgrim/documents/ju_gp_24121999_p-07_it.html>. ↑

- José Ignacio Fortea Pérez, “La Hacienda de los Estados Pontificios en los inicios de la Modernidad (1420-1565)”, en Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos XIII-XVI) Actas XLI Semana de estudios medievales Estella, 15-18, julio 2014 (Pamplona: Gobierno de Navarra, 2015) 473-508, 487. ↑

-

Cfr. por ejemplo: Fray Juan Calzada, Tratado de las indulgencias en general y en particular (La Habana: Imprenta Fraternal, 1838); Pablo VI, Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina, sobre la revisión de las indulgencias, consulta online 13.03.2025 <https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_01011967_indulgentiarum-doctrina.html>; Guillermo Juan Morado, “¿Qué son las indulgencias?” Catholic.net, consulta online 13.03.2025 <https://es.catholic.net/op/articulos/15583/qu-son-las-indulgencias.html#modal>; William Kent, “Indulgences”, en The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. (New York: Robert Appleton Company, 1910), Traducido por Juan Carlos Sack, consulta online 13.03.2025

<https://ec.aciprensa.com/wiki/Indulgencias#.U1u3atx43eF> ↑

- “Cap. II. Celestino V e la sua perdonanza?”, Frugoni, 105-170. ↑

- Se usaban diversos estilos para marcar el inicio del año, especialmente, el de la Incarnazione (25 marzo) y de la Natività (25 diciembre), si bien actualmente seguimos el estilo de la Cincorcisione (1 de enero). Cfr. A. Cappelli, Cronologia, Cronografia e Calendario Perpetuo. Dal principio dell’Era Cristiana ai giorni nostri (Milano: Ultico Hoepli, 19302), 8-11. ↑

- “Cap. III. Bonifacio VIII: l’indulgenza dell’Anno centesimo”, Frugoni, 171-248. ↑

- Cfr. Bernardo Bayona Aznar y José Antonio C.R. de Souza, (coords.), Iglesia y Estado. Teorías políticas y relaciones de poder en tiempo de Bonifacio VIII y Juan XXII (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2016). ↑

- Leturia, I, 615. ↑

- Paolo Brezzi, Storia degli Anni Santi (Milano: C.E.D.F. Vallardi, 1949); el estudio del contexto teológico medieval con conceptos como el infierno, condenación eterna, purgatorio, peregrinación penitencial, indulgencias…: “Cap. I. Il destino di tutti: quando, come e poi?”, Frugoni, 15-104. ↑

- Lorenzo Bianchi, Roma. Il monte di Santo Spirito tra Gianicolo e Vaticano. Storia e topografa dall’antichità classica all’epoca moderna, (Roma: L’Erma di Bretschneider, 1999); Lorenzo Bianchi, “Pietro a Roma: le trasformazioni del territorio Vaticano dall’antichità al medioevo. Breve dissertazione su luoghi, storia e persone”, Chaos e Kosmos, XIII (2012): 43-73; Enrico Cattaneo, Pietro e Paolo. La «roccia» e il «più piccolo» degli apostoli a confronto (Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2020); Wenceslao Soto Artuñedo, “Restos romanos del monte Santo Spirito. Aproximación arqueológica al jardín de la curia general jesuita”, Péndulo. Revista de Ingeniería y Humanidades, XXXII (2021): 129-141. ↑

- Vicente de Cadenas y Vicent, Evocación de los años santos, 1300-1975, (Madrid, Instituto Salazar y Castro (CSIC): Ediciones Hidalguía, 1974), consulta online 13.03.2025: <https://www.iubilaeum2025.va/es/giubileo-2025/giubilei-nella-storia.html>; “Vaticano, Iubileum”, consulta online 13.03.2025: <https://www.vatican.va/jubilee_2000/index_sp.htm>; “Giubileo 2025”, consulta online 13.03.2025 <https://www.iubilaeum2025.va/it/giubileo-2025/giubilei-nella-storia.html> ↑

- M.ª del Carmen Lacarra Ducay (Coord.), Los caminos de Santiago. Arte, Historia y Literatura, (Zaragoza: Institución «Fernando el Católico» C.S.I.C., 2005). ↑

- Ricardo García Villoslada, San Ignacio de Loyola. Nueva biografía (Madrid: BAC, 1986), 827. ↑

- Ludwig Freiherr von Pastor, History of the Popes, Vol. XIII (London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., 1924), 60-62. ↑

- Paul Dudon, Saint Ignace de Loyola (Paris: Gabriel Beauchesne, 1934), 542. ↑

- Juan María Laboa, La storia dei Papi. Tra il regno di Dio e le passioni terrene (Milano: Jaca Book, 2021). ↑

- Claudia Conforti, “La cappella del Monte a San Pietro in Montorio a Roma”, en Vasari architetto, editado por C. Conforti (Milano: Electa, 1993), 129-142. ↑

- C. O’Neill / C. Viscardi, “Julio III”, en Charles E. O’Neill, Joaquín Mª. Domínguez (eds.), Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús [en adelante DHCJ], (Roma / Madrid: Institutum Historicum Societatis Iesu / Universidad Pontificia Comillas, 2001), III, 2970. ↑

- “He brought nothing but dishonour […], a love which was as inexplicable as it was incredible”, Pastor, 70. ↑

- García Villoslada, 875. ↑

- García Villoslada, 604. ↑

- Pietro Messina, “Del Monte, Innocenzo”, Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 38 (1990), Consulta online 12.03.2025 <https://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-del-monte_(Dizionario-Biografico)/>; “Innocenzo Ciocchi del Monte”, Cathopedia, l’enciclopedia cattolica, consulta on line 12.03.2025 https://it.cathopedia.org/wiki/Papa_Giulio_III; Pastor, XIII, 70-73. ↑

- José María García Madariaga, Carisma fundacional de Ignacio de Loyola y obediencia especial al papa en la Compañía de Jesús. Excerpta ex dissertatione en Pontificia Universidad Gregoriana (Loyola: Gráficas Izarra, 1981); Jesús Iturrioz, “Primer año de san Ignacio en Roma. Primera oblación al papa, noviembre 1538. Primera misa, 25 de diciembre 1538”, Manresa 60 (1988): 343-366; Manuel Ruiz Jurado, Il rapporto tra il Papa e la Compagnia di Gesù secondo la visuale di sant’Ignazio en Ignazio di Loyola. Un mistico in azione, editado por Sandro Barlone, (Roma: Città Nuova, 1994), 15-25; Wenceslao Soto Artuñedo, “Misión y misiones en San Ignacio: unas pinceladas”, Revista Librosdelacorte, 14/24 (2022): 373-404. ↑

- Pastor, 180-209; Dudon, 542. ↑

- Pietro Tacchi Venturi, Storia della Compagnia di Gesù in Italia (4 vol.) (Roma: La Civiltà Cattolica, 1910-1951) II, 2 (1951), 537. ↑

- Ignacio de Loyola, Roma, 9 julio 1550, Monumenta Historica Societatis Iesu. Sancti Ignatii de Loyola Societatis Iesu fundatoris epistolae et instructiones. 12 vol., (Madrid: Gabriel López del Horno, 1903-1911. Reimpr. 1964-1968). [En adelante EppIgn], III, 113-114. ↑

- Giuseppe Crispino, Vescovo D’amelia, “Del Givbileo dell’Anno Santo. Opuscolo Quinto. Della Visita delle Chiese. Camino à piedi nel viaggio alle fette Chiese. Cap. 5”, en Del giubileo dell’Anno Santo. Sua Virtù, & Utilità. Stimoli à conseguirlo. Modo di conseguirlo. E conseguito custodirlo fino alla morte; per passare al Giubileo degli Anni eterni. (Roma: Per il Zenobj e Placho, 1700), 56. ↑

- H. Lammens, “Découverte d’une Bulle de Jules III concernant les Saints Lieux et la Compagnie de Jésus”, Études 70 (1897-1) 72-86. ↑

- Dudon, 543. ↑

- García Villoslada, 581-582. ↑

- Sara Cabibbo y Alessandro Serra, Venire a Roma, restare a Roma. Forestieri e stranieri fra Quattro e Settecento (Roma: TiEPress, 2018). ↑

- Vittorino Grossi, “Il Giubileo, viaggio nella Storia – 1525 1550 Verso il Concilio di Trento”, Consulta online 12.03.2025: <https://www.vatican.va/jubilee_2000/pilgrim/documents/ju_gp_15052000-6_it.html> ↑

- Renato Lefevre, “Cinquecento minore. Don Ferrante Ruiz e la compagnia dei poveri forestieri e pazzi”, Studi Romani. Rivista trimestrale dell’Istituto di Studi Romani, XVII/2 (1969):147-158. ↑

- Lisa Roscioni, Lisa, Il governo della follia: Ospedali, medici e pazzi nell’Età Moderna, (Milano: Bruno Mondadori, 2003), 25-27; “Tratti e (ri)tratti di un manicomio: disegni dell’Ospedale di Santa Maria della Pietà di Roma : Padiglione VI, Museo della Mente-Ex Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà, 19 maggio-7 giugno 2003, a cura di Franca Fedeli Bernardini (Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Centro studi sulla cultura e l’immagine di Roma: De Luca Editori d’Arte, 2003); Vinciz Fiorino, “Il manicomio di Roma Santa Maria della Pietà: il profilo istituzionale e sociale (1548-1919)”, Mélanges de l’École Française de Rome, 116-2 (2004): 831-881. ↑

- Pastor, 177; Mario Scaduto, 1 tre viaggi di san Francesco Borgia (1510-1572), Civiltà cattolica 4 (1972): 423-434. Sobre san Francisco de Borja, Cfr. Cándido Dalmases, El Padre Francisco de Borja, (Madrid: Editorial Católica, 1983); Enrique García Hernán, San Francisco de Borja, (Valencia Institución Alfonso el Magnánimo, 1999); Enrique García Hernán y María del Pilar Ryan (coords.), Francisco de Borja y su tiempo. Politica, religión y cultura en la Edad Moderna, (Buenos Aires / Roma: Albatros / Institutum Historicum Societatis Iesu, 2011. ↑

- Antonio Araoz, Gandía 10 marzo 1549, Epistolae mixtae ex variis europae locis ab anno 1537 ad 1556 scriptae, tomus secundus (1549-1552) (Madrid: Agustín Avrial, 1899), 115, 119. ↑

- A Antonio Araoz, julio 1549, EppIgn, II, 501, carta 797. ↑

- Ignacio a Araoz 9 julio 1549, EppIgn, II 474, carta 770. ↑

- García Villoslada, 826. ↑

- García Villoslada, 631. ↑

- Borja al emperador, Roma 15 enero 1551, Monumenta Historica Societatis Iesu, Sanctus Franciscus Borgia, 6 vol., [en adelante Borgia] (Madrid, Augusto Avrial / Gabriel López del Horno, 1894-1911), III (1908), 63-64. ↑

- Ignacio a Araoz, 27 junio 1549, EppIgn II 448-449, carta 744. ↑

- Borja a Ignacio, Gandía, 31 mayo 1550, Borgia II, 573, carta 1261. ↑

- García Villoslada, 827-832. ↑

- Durante este año jubilar de 2025 se ha ejecutado el proyecto “Sant’Ignazio a Roma – pellegrini con il pellegrino – Progetto di valorizzazione permanente dei luoghi ignaziani di Roma”, que ha colocado 20 placas en la acera junto a otros tantos lugares ignacianos y jesuíticos, con un código QR para su explicación histórica. ↑

- Pietro Pirri, L’Università Gregoriana del Collegio Romano nel primo secolo dalla restituzione: 1553-1824-1924 (Roma: Tipografla Cuggiani, 1927); Ricardo García Villoslada, Storia del Collegio romano dal suo inizio (1551) alla soppressione della Compagnia di Gesù (1773), (Roma: Pontificia Universidad Gregoriana, 1954); Francisco de Borja Medina, “El P. Francisco de Borja y la financiación del colegio romano-borgiano durante la crisis europea mediosecular” en Francisco de Borja y su tiempo: Política, religión y cultura en la Edad Moderna, coord. por Enrique García Hernán, María del Pilar Ryan, (Buenos Aires / Roma: Albatros / Institutum Historicum Societatis Iesu, 2011), 543-576. ↑

- El proyecto de Miguel Angel Buonaroti no se conserva, pero sí el de Baccio Bigio de 1550, en la Bibliothèque Nationale de Paris: Jean Vallery-Radot, Le recueil de plans d’édifices de la Compagnie de Jésus conservé a la Bibliothèque Nationale de Paris, (Rome: Institutum Historicum S. I., 1960) 21; Pietro Tacchi Venturi, Le case abitate in Roma da S. Ignazio di Loiola, secondo un documento del tempo, (Roma: Casa editrice Roma, 1899) 287-386. ↑

- Manuel Ruiz Jurado, I luoghi di sant’Ignazio a Roma, (Torino: Editrice Elledici, 2011), 76; Tacchi Venturi, II 2, 546. ↑

- Ignacio al P. Nadal, 14 junio 1554, EppIgn, VII (1907), 102-103. ↑

- Ignacio al P. Nadal, 21 junio 1554, EppIgn VII (1907), 136. ↑

- García Villoslada, 535. ↑

- Pequiai, Pio, Il Gesù di Roma, (Roma: Società grafica romana, 1952). ↑

- García Villoslada, 549; Leturia II, 733. ↑

- J. H. Amadeo y M. A. Fiorito, “La reunión en Roma de los años 1550-1551 y la elaboración de las Constituciones de la Compañía de Jesús I y II”, Stromata 40/3 (1984): 3-57, 40/4 (1984) 18-24. ↑

- “Conuocantur a Patre Ignatio professi, qui commode poterant venire, aliqui praeterea Patres, quasi in generalem congregationem, vt ostenderet constitutiones, ac notarent si quid videretur”, Ephemerides (1546-1557) de Jerónimo Nadal, año 1550, Monumenta Historica Societatis Iesu, Epistolae P. Hieronymi Nadal, Tomus II (1562-1565), (Matriti: Typis Augustini Avrial, 1899), 4. ↑

- Polanco le escribe “ex commissione” a Rodrigues con fecha 2 julio 1550, EppIgn. III, 98. ↑

- García Villoslada, 827-829. ↑

- Juan Alfonso de Polanco, Chronicon, en Monumenta Historica Societatis Iesu, Vita Ignatii Loiolae et rerum Societatis Iesu Historia, II, (Madrid: Agustín Avrial, 1984), p. 6, n. 5, p. 12, n. 18. ↑

- Pietro Pirri, “La Topografia del Gesù di Roma e le vertenze tra Muzio Muti e s. Ignazio. Secondo nuovi documenti”, Archivum Historicum Societatis Iesu IX (1941): 177-217. ↑

- Leturia I, 613. ↑

- Amadeo y Fiorito II, 247 ↑

- J. P. Donnelly, “Broët (Brouay), Paschase”, en DHCJ, I, 552. ↑

- Monumenta Historica Societatis Iesu, Monumenta Ignatiana Series III, Institutum Societatis Iesu, 3 vol. [en adelante Const] (Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, 1934-1938), 1, 390-396. ↑

- García Villoslada, 737. ↑

- García Villoslada, 553-554. ↑

- Roma, 30 enero 1551, EppIgn III, 303-304. ↑

- Monumenta Ignatiana. Series quarta. Scripta de S. Ignatio. Fontes narrativi de Sancto Ignatio de Loyola et de Societatis Iesu initiis, 4 vol. [en adelante FN] editado por Dionisio Fernández Zapico y Cándido de Dalmases, (Roma: Monumenta Historica Soc. Iesu, 1943-1965), I, 408, n. 33. ↑

- Gregorio Marañón, “Notas sobre la vida y la muerte de San Ignacio de Loyola”, Archivum Historicum Societatis Iesu 25 (1956), 134-155; Gregorio Marañón, “Notas sobre la vida y la muerte de San Ignacio de Loyola.”, Anuario del Instituto Ignacio de Loyola, 17 (2010), 355–374; Dalmases, Cándido, “La muerte de san Ignacio”, Razón y Fe 154 (1956): 9-28. ↑

- Leturia II, 737. ↑

- Juan Antonio Guerrero Alves y Óscar Martín López, “Un ejemplo: la deliberación de los primeros jesuitas en 1539.” en su obra Conversación espiritual, discernimiento y sinodalidad, (Maliano: Editorial Sal Terrae, 2023) 49–60. ↑

- San Ignacio de Loyola, Obras Completas, Transcripción, introducciones y notas de Ignacio Iparraguirre y Cándido de Dalmases, [en adelante Obras] (Madrid: BAC, 19773), 416-422. ↑

- Wenceslao Soto Artuñedo, “El apostolado ignaciano de la educación: Institutio puerorum para la reformatio mundi”, Manresa 89 (2017): 317-328. ↑

- Obras, Constituciones de la Compañía de Jesús, 588. ↑

- Antonio M.ª Aldama, “De coadiutoribus in mente et in praxi Sancti Ignatii.” Archivum Historicum Societatis Iesu, 38 (1969) 389-430; Jesús M.ª Granero, “Los hermanos coadjutores”, Manresa 44 (1972): 5-24. ↑

- Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, 245, 1-3: Penitenziaria; Antonio Astrain, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, 7 vol. (Madrid: Razón y Fe, 1902-1925) II (19122), 326-327. ↑

- Wenceslao Soto Artuñedo, “Las misiones con guaranís: relación respetuosa entre pueblos”, Comillas Journal of International Relations, 29 (2024): 21-40. ↑

- “En Colegios de la Compañía no deben admitirse curas de animas ni obligaciones de Missas […] como ni en las Casas o iglesias de la Compañía Professa”, Obras, Constituciones, n. 324; “las personas desta Compañía no deben tornar cura de animas ni menos cargo de mugeres religiosas”, Obras, Constituciones, n. 588. ↑

- “Quon ad unionem benefìciorum, quae curam animarum habent, pertinet, definitum est: ut in futurum non admittantur”, Inst. II, 207. ↑

- Leturia, II, 734. ↑

- “Proemio” Exposcit debitum, de 21 de julio de 1550, Const. I, 375-382. ↑

- Michele Papaluca, «Pacificar y poner en concordia». Un modello di riconciliazione nella primitiva Compagnia di Gesù (1539-1575)”, Tesina de Licenciatura en Teología Espiritual, Universidad Potificia Comillas, Madrid 2017, 34. ↑

- Antonio M.ª Aldama, “¿Enumera la Fórmula del Instituto al mismo nivel, los ministerios espirituales y las obras de caridad? Información S.I. 8 (1976): 250-255; ↑

- Antonio M.ª Aldama, Notas para un comentario a: La Fórmula del Instituto de la Compañía de Jesus (Roma: Centrum Ignatianum Spiritualitatis) 1981; J. Corella, «Fórmula del Instituto», en Constituciones de la Compañía de Jesús. Introducción y notas para su lectura, editado por S. Arzubialde, J. Corella, J.M. Garcia-Lomas, (Bilbao/Santander/Madrid: Mensajero/Sal Terrae/Catedra de Espiritualidad Ignaciana –Universidad Pontificia Comillas, 1993), 30-40; M. A. Fiorito y A. Swinnen, “La fórmula del Instituto de la Compañía de Jesús (introducción y versión castellana)”, Stromata, 33(3/4) (2019): 249-286. ↑

- Astrain, I (19122) 133-34. Las dos bulas, en Const, 24-32, 373-383; García Villoslada, 135. ↑

- “Praefatio Patris Natalis in acta Patri S. Ignatii” FN, I, 354-355; Leturia II, 733. ↑

- Manuel Ruiz Jurado, Orígenes del noviciado de la Compañía de Jesús, (Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, 1980), 69. ↑